Saper scorgere i “Mirabilia” nel mondo moderno

a cura di Martina Villa

Saper scorgere e ritrovare i “Mirabilia” anche nel mondo moderno. Questo, credo, l’arduo ma importante compito dell’arte contemporanea.

Plinio il Vecchio, all’interno della Naturalis Historia, si sofferma a lungo sul concetto di

“Mirabilia”: oggetti spesso insoliti, di piccole dimensioni, capaci di contenere in sé bellezza, stupore e, al tempo stesso, mistero e disorientamento. Per l’autore latino, originario di Como, il mondo naturale è il luogo prediletto in cui i “Mirabilia” si celano. Esso costituisce uno dei primi specchi in cui l’essere umano può riflettersi, attraverso una costante ricerca di sé stesso e dell’altro, riscoprendosi nella sua unicità, nei suoi particolari e, anche, nelle sue stranezze.

Spesso spinti da una necessità interiore, gli artisti sanno che la meraviglia si nasconde nelle profondità dell’ignoto. Ognuno guarda con occhi diversi la realtà circostante e la interpreta secondo ciò che prova dentro di sé.

La volontà di soffermarsi e arrivare al fondo delle cose è un atteggiamento che oggi viene spesso trascurato. La velocità della vita moderna porta a vivere frettolosamente e superficialmente ciò che ci circonda. Tutto appare uguale agli occhi di chi guarda senza vedere davvero.

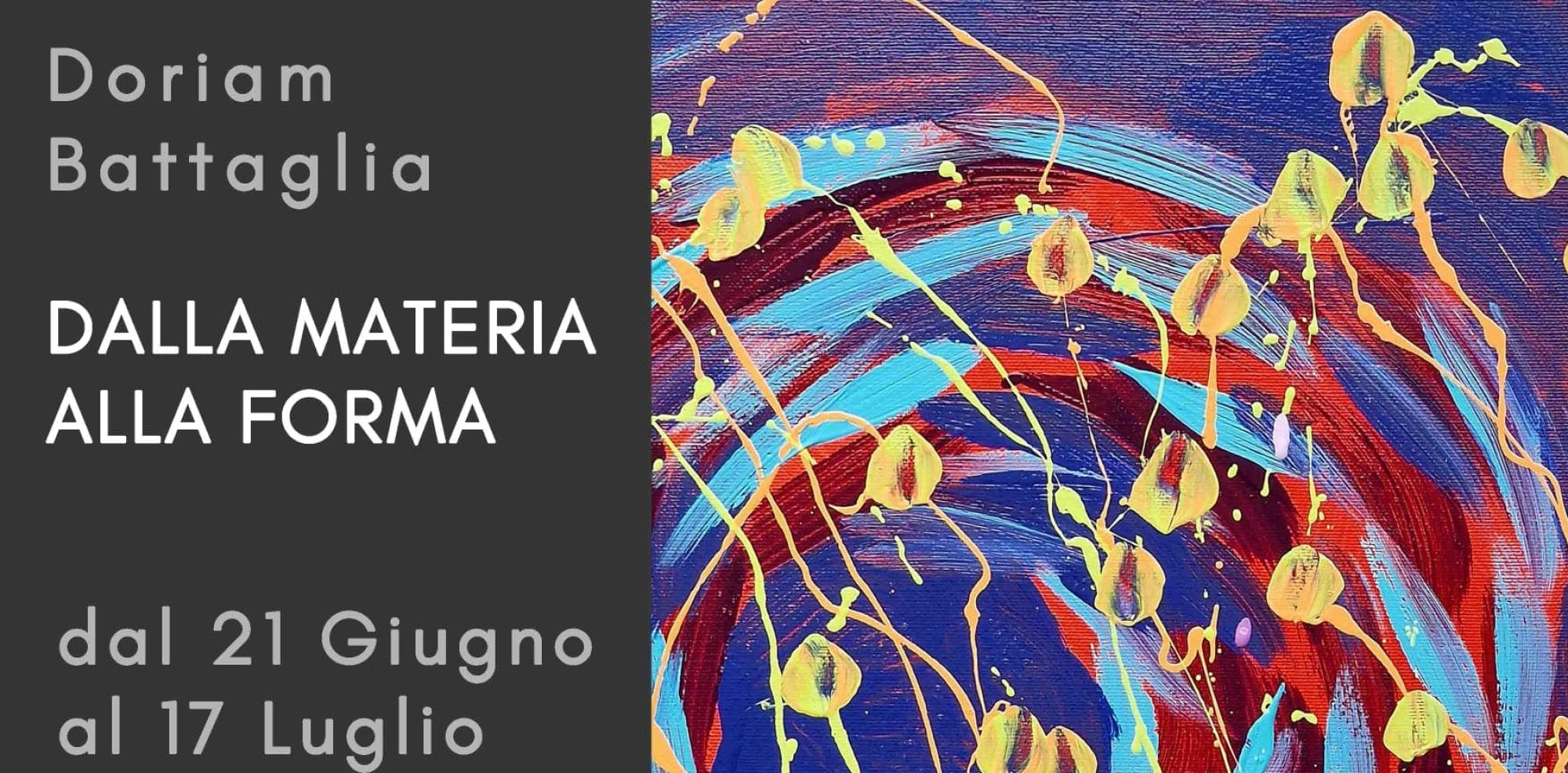

In questa mostra, invece, si avrà la riprova di come la meraviglia si celi nelle piccole cose che restano nascoste ai rapidi sguardi: un fiore, un’alga, un pesce, una nuvola, un gesto, un colore, una sfumatura.

Plinio sapeva tutto questo e l’arte può ricordarlo anche a noi.

———————————————————————

PER I PAESAGGI DI MIRABILIA

“Rerum natura, hoc est vita, narratur“

(«Descrivo la natura, cioè la vita»)

PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, praef.13

C’è nel monumentale Journal intime del filosofo e poeta Henri Frédéric Amiel una frase, dedicata al valore del paesaggio, che sembra condensare la poetica che racchiude e tiene insieme il senso della panoplia di immagini che scorre come in un film sotto i nostri occhi: “Un paysage quelconque est un état de l’âme”, un qualsiasi paesaggio è uno stato d’animo.

Come dire che ciò che si vede, più che di una cifra oggettiva sua propria, ossia di sue specifiche caratteristiche e qualità, è dotato di maggiore o minore gradevolezza a seconda dello stato d’animo, del “clima psichico” per così dire, con cui chi lo osserva lo percepisce e, per quanto riguarda l’artista, lo rappresenta.

In altri termini, un paesaggio, ogni paesaggio, è inquadrabile all’interno delle coordinate di un momento specifico, che possono essere tormentate e complesse o serene e gratificanti, che sono immagini di uno stato d’animo:

teatro ed ostensione, quasi liturgica, soltanto di se stessi e paesaggi di un’attitudine mentale e morale tutta particolare, da leggersi in chiave metaforica. Oltre ciò che mostrano, oltre ciò che sono, Stati d’animo, Finestre su un mondo sconosciuto e inconoscibile.

“Paesaggi” che vivono del loro stesso respiro, della natura delle nubi e delle brume, delle esalazioni della terra e del cielo, di albe e tramonti trasfigurati, in momenti particolari, zenitali dell’animo: ambiscono, come “finestre”, di essere varchi da cui il groviglio del segno si protende alla furiosa ricerca della luce verso immagini impensate, verso epifanie di senso nell’occhio incantato dello spettatore, “paesaggi” che si aprono come reperti emozionali generati da un’improvvisa colatura di colore, dalla folgore di un segno che attraversa la campitura del quadro, squarciando il tutto dell’opera, per dipanarsi in contesti di essenziale tensione della forma.

Certo, resistono, come si diceva, il colore e il gesto: meglio, il colore, un colore-spazio-segno, che guida la mano imprimendo all’insieme velocità a tratti vorticose, tanto da sfidare le leggi stesse della stabilità e della coerenza del supporto (tela, carta, legno), per reclamare con la sua lievitante e debordante sostanza spazi contigui e successivi avvitandosi e allungandosi in strie, girandole e spirali. Forme cromatiche in espansione, anfratti e arcobaleni di un pensiero senza memoria che si svolge e avvolge prima di ritornare su stesso per impennarsi, meraviglioso e meravigliato, inseguendo un progetto e un sogno che si ripete all’infinito e che i titoli allusivamente si incaricano di lasciar intuire e rilanciare.

Come definirle altrimenti se non storie di segni, “capricci” di linee e sintagmi cromatici governati, sotto il segno del comune denominatore della “Meraviglia”, da una furiosa ricerca della luce, dall’ansia della salvezza di un varco, imprigionati e costretti come sono nei muri spessi del labirinto di un’opprimente condizione esistenziale, lasciando solo a tratti affiorare lacerti e fantasmi di presenze, oggettuali o umane?

Storie e fonemi di pittura, dunque, che parlano soltanto di se stesse, perfettamente autoreferenziali e incuranti per lo più di qualsivoglia obbligo realistico e mimetico, come dimostra anche l’estrema parsimonia di indicazioni.

Microcosmi strutturali di un’assoluta necessità di espressione, vivono, nel tempo della loro scrittura, come gesti e alfabeti interferiti da continue distrazioni e insorgenze emozionali, che impongono al segno sulla minima scena del quadro continue contrazioni o dilatazioni, in un movimento di diastole-sistole del pensiero (viene in mente un aforisma di Paul Valéry, “Pensare è perdere il filo”), provocando e non di rado esasperando il colore, quasi a voler riprodurre attraverso la studiata casualità delle loro dinamiche compositive l’evento di una nascita e l’affermarsi ed evolversi della stessa esistenza.

Ecco, a ben vedere, è proprio questo l’elemento dominante e unificante di queste opere, pur nel necessario cambiamento di situazioni e intenzioni, l’attenzione cioè al processo dell’apparire ed affermarsi dell'”immagine”, al lucreziano clinamen del suo nascere e accamparsi sulla superficie del supporto (tela, carta, legno), facendo sì che un’idea attraverso la tecnica diventi manifestazione sensibile di un’essenziale verità e cifra di una accettazione delle intrinseche leggi della materia.

VINCENZO GUARRACINO